これまで改正を繰り返す度になにかと話題になる電子帳簿保存法(電帳法)ですが、2022年に施行された改正電子帳簿保存法により、タイムスタンプの要件緩和や電子取引のデータ保存が義務化等大幅な見直しがありました。

そのうち、電子取引データの保存義務については、準備が間に合わない事業者への配慮として2023年12月いっぱいまでの猶予期間(宥恕措置)が設けられていましたが、現在はその猶予期間も終了し、すべての事業者が電子取引データを原則として電子で保存しなければならないこととなっています。

これから対応準備を進めようとお考えの方の中には、なるべくコストをかけずに済ませたい方や、これを機にシステムの導入含めて会計業務の効率化を図りたい。という方も多いのではないでしょうか。まずは電子帳簿保存法の概要を把握して、具体的にどのようなシステムを使うのが良いかをご検討ください。

本記事では改正電子帳簿保存法の説明に加え、数多ある電子帳簿保存法対応のシステムの中から、自社に最適な製品を選ぶポイントをご紹介します。 (2025年8月13日更新)

目次

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿・書類を電子的に保存することを認める法律です。これまでも改正を繰りかえし、少しずつ取り組みやすくなるよう緩和されてきました。

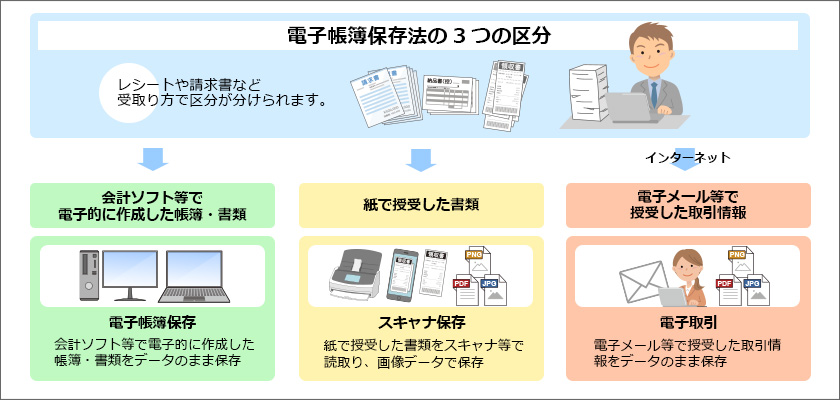

■電子帳簿保存法は保存区分が3つに分けられています。

電子帳簿等保存 :会計ソフト等で電子的に作成した帳簿・書類をデータ保存する

スキャナ保存 :紙で授受した書類をスキャナ等で読取り、画像データで保存する

電子取引 :電子メール等で授受した取引情報をデータで保存する

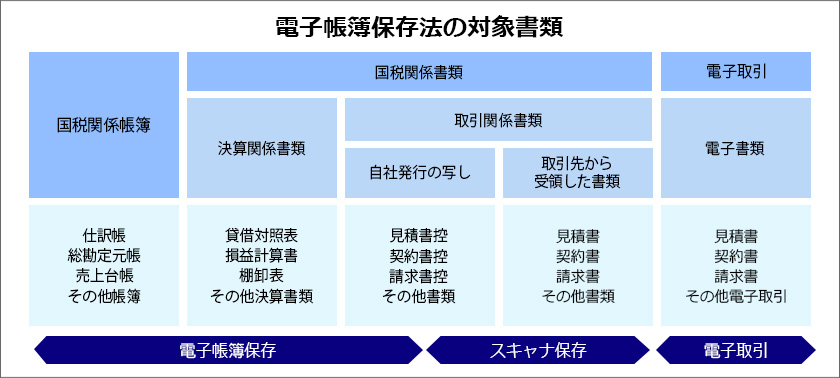

電子帳簿保存法の保存対象書類は、税務申告の際に使用する仕訳帳・総勘定元帳や、取引時に発生する契約書や請求書などが対象です。区分毎の主な対象書類は以下の図の通りです。自社で発行か、取引先からの受領からでも保存区分が変わるので、業務で発生する帳簿書類がどの区分に当てはまるか事前に確認しておきましょう。

電子帳簿保存法の改正内容

2022年に施行された電子帳簿保存法の改正ポイントは以下です。

- 電子取引における書面による保存の廃止

- 事前承認手続きの廃止【電子帳簿保存・スキャナ保存】

- タイムスタンプの要件が緩和【スキャナ保存・電子取引】

- 検索要件の緩和【電子帳簿保存・スキャナ保存・電子取引】

- 適正事務処理要件の廃止【スキャナ保存】

特に重要なのは電子取引の取引情報を紙に出力して保存が認められなくなり、電子取引はデータでの保存が義務付けられた点です。電子取引と聞いてピンとこない方も、以下のツールを普段利用していないでしょうか。

■電子取引にあたる例- 電子メール

- ホームページ

- ペーパーレスFAX

- クラウドサービス

- EDIシステム(企業間の電子データ交換をクラウド上でおこなうサービス)

- カード類(クレジットカード・交通系ICカードなど)

- 記録媒体(DVD・ブルーレイ・USBスティックなど)

例えばPDFで作成した領収書をEメールで受け取った場合も、電子取引にあたります。もし、電子取引を日常的に行っている場合は電子保存の準備が必要です。 これまでは、電子取引データ保存の宥恕措置(猶予期間)が設けられましたが、現在はこの猶予期間は終了し、電子取引のデータ保存は、原則としてすべての事業者に義務付けられています。電子帳簿保存法はすべての企業に関する法律であり、対応できていない場合は早急な見直しが必要になります。

【令和7年度税制改正】電子帳簿保存法の新ルールとポイント解説

電子取引について、改ざん防止や帳簿連携ができる仕組みを使ってデータを正しく保存している場合、以下の2つのメリットが新たに認められるようになりました。

ポイント①:重加算税の対象外に

電子取引データは紙と比べて改ざんしやすいため、税務調査で不正が見つかると、通常より10%重く課税される「重加算税の加重措置」が適用されてきました。

しかし、以下の様な「改ざん防止対応済みのシステム」を使って正しくデータを受け取り・保存している場合は、このペナルティが免除される制度が新設されました。

・データの訂正・削除履歴が残る、または訂正・削除ができない仕組みを使っている

・帳簿に自動で連携され、取引内容と紐づけて確認できる

・データを改ざんして保存しなおすことができない構造になっている

・国税庁が基準を定めた「インボイス連携型」や「金融機関経由の決済データ対応」などのシステム

・税務署へ事前に届出を提出している

ポイント②:青色申告特別控除(65万円)の新しい条件に

これまで、青色申告で65万円控除を受けるには、「優良な帳簿の備え付け」や「e-Tax申告」などが条件でしたが、この新しい電子取引データ保存制度に対応していれば、それだけで控除の対象になります。

令和9年分(2027年分)の所得税から適用されるため、中小企業や個人事業主でも電子化に取り組むメリットが拡大します。

参考資料:国税庁「請求書等を帳簿に⾃動連携する仕組みに対応した制度が新設されました」

財務省「令和7年度税制改正の大綱」

電子帳簿保存法の保存要件について

電子帳簿保存法では、ただデータを保存するだけではなく、保存する際のルール(保存要件)が各区分で定められています。

義務化された電子取引は、保存の際はデータが削除・改ざんされていないことを証明する「真実性の確保」と、保存したデータを誰でも検索・表示ができる「可視性の確保」を行う必要があります。

真実性の確保

- ●タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う

- ●取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できる環境に整えておく

- ●記録事項の訂正・削除を確認できるシステム、もしくは訂正や削除をできないようにするシステムで取引情報の授受および保存をおこなう

- ●訂正や削除の防止に関する事務処理規定を定め、それに沿った運用をおこなう

可視性の確保

- ●保存しているデータをいつでも速やかに見られるように、電子計算機(パソコン等)、ソフトウェア・ディスプレイ・プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備えつけ、画面・書類に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく

- ●電子計機処理システムの概要書を備え付けておく

- ●検索機能を確保する

ポイント:検索機能について

検索機能の要件は下記です。ただし、税務署からのデータダウンロード要請に応じるのであれば、②・③は不要になります。

②取引年月日又は取引金額については範囲指定して検索できる

③ ①のうち、二以上の項目を組み合わせた条件で検索できる

3区分すべてをシステム対応するか、義務化された電子取引のみをシステムで対応するかも製品選びでは重要になります。また、2024年からの電子取引では、基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下の方は、税務署からのデータダウンロードに応じる事ができるようにしている場合、検索機能は全て不要になりました。

電子帳簿保存法対応システムを導入するメリット・デメリット

電子帳簿保存法の概要や、電子取引のデータ保存に対応する必要がある事が分かりました。では、果たして電子帳簿保存法に対応したシステムは全企業必要なのでしょうか?システムを導入するメリット・デメリットを考え、自社にシステム導入が必要か検討してみて下さい。

メリット

- ●業務の効率化が期待できる

電子帳簿保存法専門のシステムを導入することで、作業を効率化し、業務時間の短縮などが期待できます。 - ●書類紛失を防げる

電子帳簿保存法への対応を推進する事で、社内のペーパーレス化に繋がります。紙でのやり取りが減れば自ずと書類紛失を防ぐことができます。ペーパーレス化が進むことで、紙代やインク代のコストも抑えられます。 - ●セキュリティ強化

紙の資料の場合、物理的なセキュリティ対策しかできなかったですが、データの暗号化やアクセス権限の付与等を行うことで情報漏洩やデータ紛失を防ぐことができます。ただし、データの保存先や持ち出しルールによってはデータ紛失の可能性が高くなるので注意が必要です。例えば保存先をUSBやCDといったコンパクトなメディアにし、社外への持ち出しを可能にした場合、紛失リスクは高くなります。データの保存先はクラウドストレージといった物理的に存在しないサービスを利用する事をオススメします。

デメリット

- ●導入、維持にコストがかかる

新しいシステムの導入費、維持にはどうしてもコストがかかります。法人の場合最長10年間帳簿書類等を保存する必要があるので、長期間コストが生じることを前提に導入を検討しましょう。 - ●システム導入後のフローを社内周知する手間がかかる

システムの導入には、担当者や運用フローを予め整備する必要があります。担当者には電子帳簿保存法やシステム関連の知見が必要なので、場合によっては社員教育の時間を設けましょう。

電子帳簿保存法対応のシステムを導入するメリット・デメリットは上記等が挙げられます。新しいシステムを導入するという事は、社員の負担になりがちです。ですがマイナスだけではなく、プラスの面もある事を社内で共有すると社員も取り組みやすくなるはずです。

失敗しないシステムの選び方

続いて数多くある電子帳簿保存法対応システムから、適切な製品を選ぶコツをポイントでご紹介します。

1.使用用途にあっているか

電子帳簿保存法対応システムは保存対象の帳票範囲が製品毎に変わるので、自社で発生する証憑類に合わせてシステムを選びましょう。

電子帳簿保存法対応システムの代表的なタイプ- 帳票類全般を電子保存

- 請求書を中心に電子保存

- 領収書を中心に電子保存

電子帳簿保存法への対応システムのポイントとしては、簡単にアップロードができて、日付・取引先・金額の3要素で検索できる事が最低条件です。しかし、電子保存だけではなく、付加価値のあるシステムを導入することで作業負担の軽減・効率が上がる点も考慮して、どのタイプが良いか検討しましょう。

- AI-OCR(文字情報読取り)に対応しているか

- 証憑データから仕訳入力ができるか

- 書類の承認機能はあるか

- 容量はどこまで増やせるか

- タイムスタンプは必要か

例として付加価値には上記などが挙げられます。例えば株式会社シスプラのDeNCHOはAI-OCRに対応している証憑クラウドツールです。DeNCHOは電子保存した証憑類をAI-OCRで読取り、仕訳データへ変換する機能が備わっているので、時間のかかる仕訳入力業務を効率化する事ができます。 証憑の保存期間は最長10年と長い付き合いになるのでコストと機能のバランスの良いものを選びたいところです。

2.誰でも使えるシステムか

多機能ゆえに操作が複雑化したシステムを導入して、社内で使いこなせず電子帳簿保存法に対応できなかったとなっては元も子もありません。事前に業務担当者のスキルや、システムで補う作業範囲をすり合わせ、システムを選びましょう。

また、どんなにシンプルな製品でも新しいシステムの浸透には時間がかかります。マニュアルや社内研修なども活用し、積極的にシステムを利用するよう促す事も必要です。

3.予算に適しているか

システムの導入には大抵イニシャルコストとランニングコストがかかります。オプション機能を利用するとプラス料金がかかる事があるので、具体的な運用フローをまとめた上で、費用がどのくらいかかるか、オプションの契約が必要か等をシステム会社に確認しましょう。複数社から話を聞いて比較するのも効果的です。

ただしコストばかり重視して、作業の効率性が下がってしまうような事は避けましょう。

例えば国税庁ホームページではシステムを利用せずとも特定の場所に保存し、エクセルのようなもので索引簿を作成し、必要な証憑がすぐに提示できれば良いとあります。

しかし、経理業務を行う中で、索引簿にわざわざ日付・取引先・金額の3要素を手作業で入力するのは、かなりの手間であり現実的ではないと思われます。

4.セキュリティ対策は行われているか

費用の安さで製品を決めたものの、セキュリティ対策が弱くて証憑類のデータが流出…!となってしまったら一大事です。

大切なデータを保管するので、セキュリティ面は契約前に確認しておきましょう。システム導入後のデータの取り扱いや担当者を事前に考え、ログイン方法・管理方法もチェックしましょう。

電子帳簿保存法の対応はKEEPER Clubにおまかせ

株式会社シスプラのKEEPER Clubも電子帳簿保存法対応のクラウドシステムです。

KEEPER Clubはクラウド証憑保管ツール「DeNCHO」、仕訳入力ツール「KiCHO」、クラウド財務分析ツール「CHOBO」予実管理ツール「YOJiTSU」の4つのクラウドツールで構成された統合型クラウド財務管理システムです。

DeNCHOに証憑(レシート、領収書、請求書など)をアップロードするだけで電子帳簿保存法に対応できます。

DeNCHOはNTPサーバ(ネットワーク上で現在時刻を配信するためのサーバ)と同期したクラウドサーバを採用し訂正・削除ができない仕様とすることで、タイムスタンプを使用しなくてもデータの正確性が担保されています。

さらに電子帳簿保存法への対応に加え、オプション機能のAI-OCRや、KEEPER Club内の他製品と連携する事で、経理業務を効率化する事ができます。

まとめ

・2022年に改正電子帳簿保存法が施行され、抜本的な見直しが行われた

・宥恕措置明けの2024年から全企業電子取引のデータ保存が義務付けられる

・電子帳簿保存法には保存要件があるので、それに則って電子保存する必要がある

・電子帳簿保存法対応システムの導入にはデメリットもあるので、自社に必要か検討の必要がある

・自社に最適なシステムを選ぶコツはいくつかあるが、自社の業務内容の把握や、システム導入後の運用フローを事前に打ち合わせしておくことが重要