仕訳の入力が完了した月(実績月)を指定し、翌月以降の予測方法を選択することにより、おおよその納税額を予測します。

法人データの場合は法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税・特別法人事業税・消費税額の予測に対応しています。

個人データの場合は所得税・消費税の予測に対応しています。

予測損益計算書

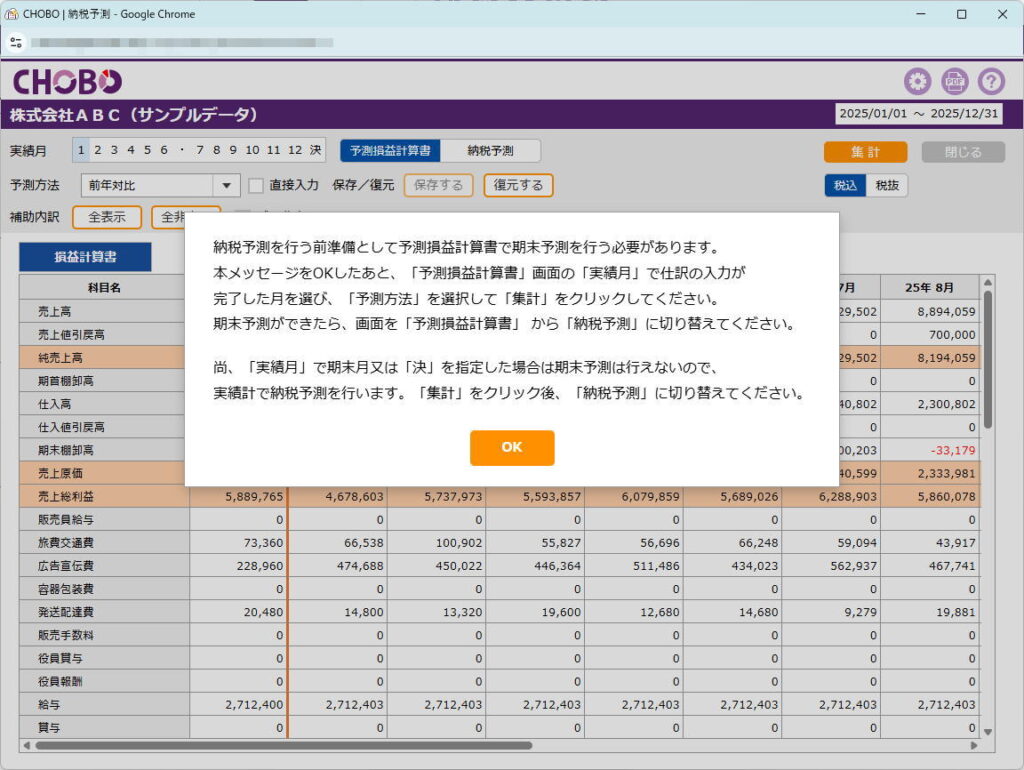

納税予測を開くと確認メッセージが出ます。

メッセージをOKしたあと、「実績月」で仕訳の入力が完了した月を選び、「予測方法」を選択して「集計」をクリックしてください。

※「予測方法」については「財務分析>予測損益計算書」のヘルプを参照してください。

「実績月」で期末月を選択した場合は期末予測は行わずに実績計で納税予測を行います。そのまま「集計」をクリックしてください。

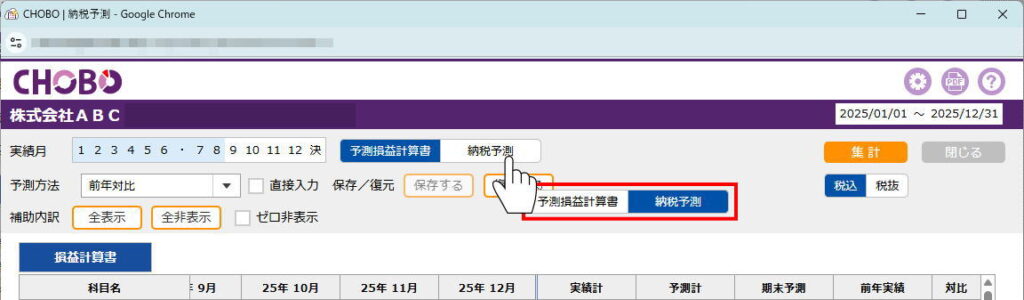

予測損益計算書が完成したら、「納税予測」に切り替えてください。

「決算処理>課税方式設定」を一度も開いたことが無い状態で「納税予測」をクリックすると、納税予測の前に課税方式設定が開きます。「原則課税/簡易課税」と「割戻方式/積上方式」を選択してOKしてください。

納税予測

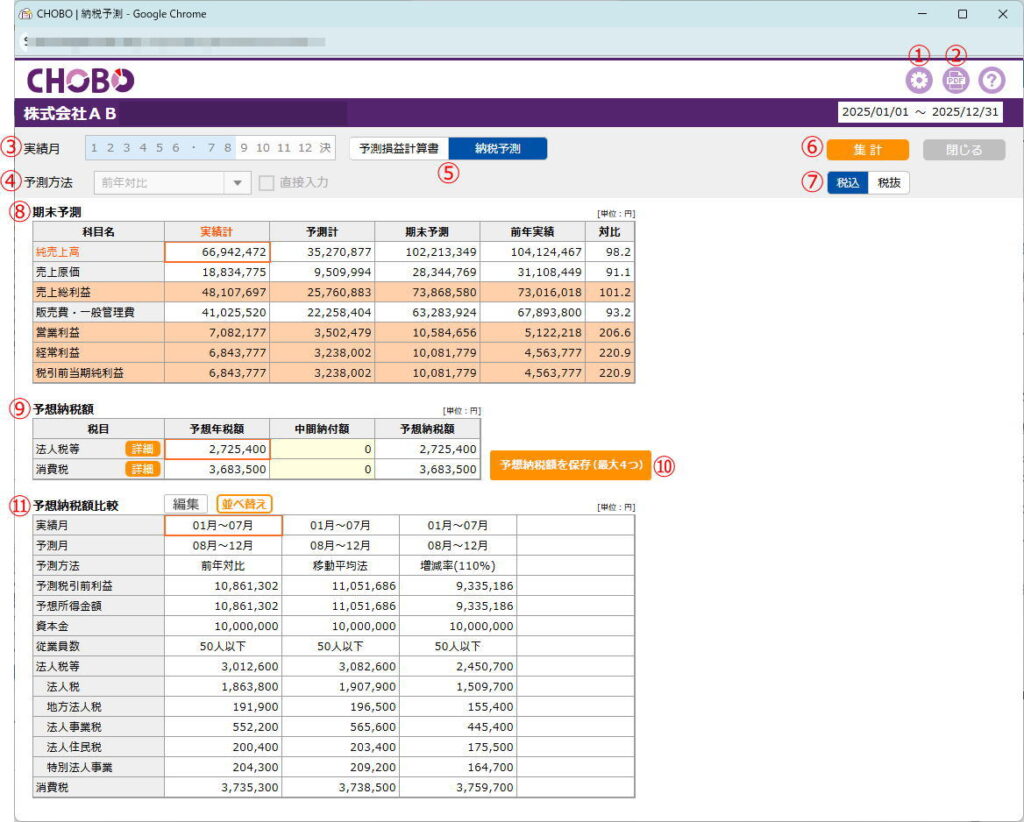

法人データの場合の「法人税等」と個人データの場合の「所得税」は、税引前当期純利益の期末予測の値を元に「⑨予想納税額>予想年税額」を求めます。「⑨予想納税額」の税目名右側の「詳細」をクリックすると計算条件の変更が可能です。

「消費税」は、実績月だけで求めた税額と、予測月の残高の内訳が実績月の消費税区分と同じ割合で発生したものとして求めた税額の合計額を予想税額としています。「⑨予想納税額」の税目名右側の「詳細」をクリックすると、実績部分と予測部分の内訳が確認できます。

| ①環境設定 | 「環境設定」を表示します。 |

| ②PDF | 「納税予測」「予想納税額比較」「予測損益計算書」「予想消費税内訳書」「予想消費税集計表」をPDF形式でファイル出力する場合に使用します。 「印刷設定」画面の「印刷行幅」は「予測損益計算書」を出力する場合に有効になります。科目数が少ない場合は「狭い」、科目数が多い場合は「広い」を選ぶなど、適宜調整してください。 |

| ③実績月 | 予測損益計算書で指定した入力完了月(実績月)を参考表示しています。変更する場合は⑤で「予測損益計算書」に切り替えてください。 |

| ④予測方法 | 予測損益計算書で指定した予測方法を参考表示しています。変更する場合は⑤で「予測損益計算書」に切り替えてください。 |

| ⑤予測損益計算書/納税予測 | 「納税予測」が選択されています。 切り替える場合は「予測損益計算書」をクリックしてください。 |

| ⑥集計 | 「⑦税込/税抜」を切り替えた場合にクリックしてください |

| ⑦税込/税抜 | 残高の集計方法を選択します。予測損益計算書で選んだ方が選択されています。通常はそのままの設定で利用しますが、ここで変更した場合は必ず「⑥集計」をクリックしてください。 |

| ⑧期末予測 | 予測損益計算書の結果が参考表示されています。実績月・予測方法を変更する場合は⑤で「予測損益計算書」に切り替えてください。 法人データの場合の「法人税等」と個人データの場合の「所得税」は、ここの税引前当期純利益の期末予測の値を元にして「⑨予想納税額>予想年税額」を求めます。 |

| ⑨予想納税額 法人税等 詳細 所得税 詳細 消費税 詳細 |

法人データは1行目が「法人税等」、個人データの場合は「所得税」で、2行目は常に「消費税」です。 「法人税等」と「所得税」は税目名右側の「詳細」ボタンをクリックすると計算条件の変更が可能です。 「消費税」は、実績月だけで求めた税額と、予測月の残高の内訳が実績月の消費税区分と同じ割合で発生したものとして求めた税額の合計額を予想税額としています。税目名右側の「詳細」をクリックすると、実績部分と予測部分の内訳が確認できます。 |

| ⑩予想納税額を保存 | 現在の「⑧期末予測」と「⑨予想納税額」を「⑪予想納税額比較」に保存する場合にクリックしてください。 |

| ⑪予想納税額 | 「⑩予想納税額を保存」をクリックすると、ここに予想納税額が最大4つまで保存されます。 「編集」をクリックするとゴミ箱アイコンが表示されます。ゴミ箱アイコンをクリックすると表示する確認メッセージで「はい」を選ぶと不要な予想納税額を削除できます。 「並べ替え」をクリックすると別ウインドウが開きます。列の先頭をドラッグすると、予想納税額の並び順を変更できます。 |